> [!NOTE] 過去ブログ記事のアーカイブです

facebookが社名をmetaに変更して「メタバース」に注力する姿勢を明確化するなど、VR技術に注目が集まってます。

そんな中、先日お見かけしたこの記事でVRを用いてバーチャルなデスクトップ環境を構築されていたのが面白そうだったので、江草も試してみました。

<iframe src='https://hatenablog.com/embed?url=https://efcl.info/2021/10/30/immersed/' width='350px' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>

https://efcl.info/2021/10/30/immersed/

一言で言えば、VRの視界の中に普段使ってるPCのデスクトップ画面が持ち込めて、しかも追加でバーチャルモニタも使えるという話です。

## 実現に何が必要か

Immersedという基本無料アプリを通して実現できます。

<iframe src='https://hatenablog.com/embed?url=https://immersed.com/' width='350px' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>

[Have your desktop in VR on Mac, PC, and Linux with Immersed!](https://immersed.com/)

VRヘッドセットと、PCにそれぞれインストールして、シェアリングコードによってリンクを確立する仕様。

記事で使われているVR機器はスタンドアロン型VRヘッドセットとして人気のoculus quest2です。ただ、残念ながら江草はoculus quest2は持っておらず、型落ちのquest 1の使用になります。

[Amazon.co.jp: Meta Quest 2 128GB | VRヘッドセット | PC VR ゴーグル : ゲーム](https://amzn.to/30gfitH)

ホスト側はwin10、macbookいずれも試しましたがうまく行きました。

## 感想:これは将来、画像診断業務の革命が起きそう

やってみた結果、これは**将来性がとてつもない技術**だと感じました。

とくに医療において**画像診断業務は一変するかもしれません。**

読影室からシャーカステンが消失した時以来の衝撃ではないでしょうか。

## 物理モニタが不要になる

どんな感じの作業環境なのかは、江草がたどたどしく文字やスクショで説明するよりも動画を見ていただく方が早そうです。百聞は一見にしかず。

これはImmersedではなく、Infinite Officeという別アプリのプロモーション動画ですが、VRでの作業のイメージを感じとるにはちょうどいいかと。

> [!NOTE] 後日注:アーカイブに際し、この箇所の動画リンクを紛失しました

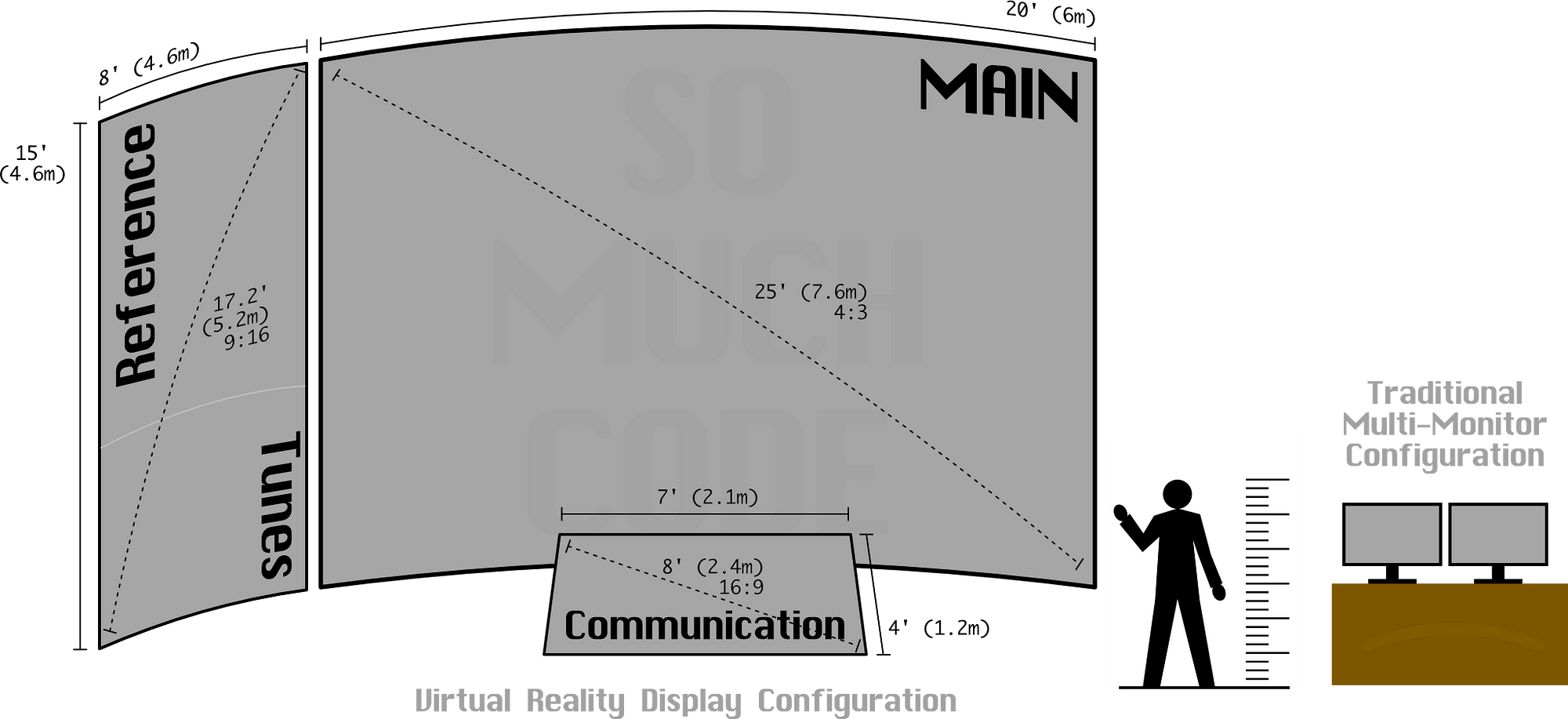

ポイントはこのVR作業環境によって**物理モニタが不要になる**ことです。

VRヘッドセットがモニタの役割を置換してくれるので、どこでも画面を展開できます。

しかも仮想空間なのでいくらでも多くの画面や大きな画面が作れてしまう。

このことが読影室に与える影響は凄まじいと思われます。

## 画像診断業務は大きな物理モニタが必須なのが障壁だった

画像診断業務を担う読影室は、画像を並べるために大きな物理モニタがひしめいてます。

個々の読影医に複数枚のモニタが必要なので、設置も大変ですし、場所も狭くなるし、その上めっぽうお金もかかったんですよね。

最近では在宅での読影を推進する動きも出ていますが、モニタ設置を要することが大きな障壁の一つとなっています。病院ですら狭いのに、家庭に置くなんてもっとキツイです。

でも、そんな**物理モニタが不要だとしたら?**

## 巨大なマルチモニタ環境を省スペースで

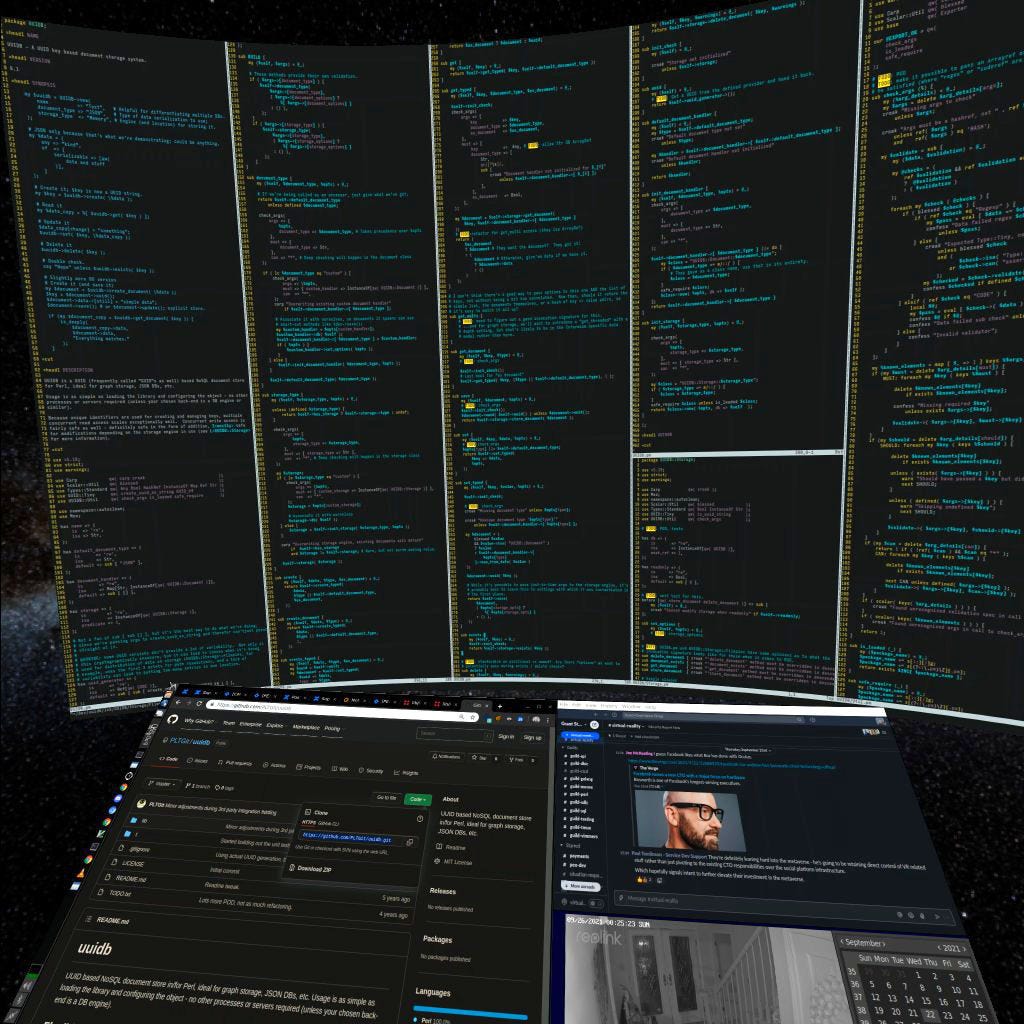

これは海外の記事からの転載画像ですが、この方は巨大なマルチモニタ環境を部屋の一角だけの省スペースで実現しています。

そもそも部屋に物理モニタが見当たらないという。

[Working From Orbit. VR Productivity in (or Above) a WFA… | by Paul Tomlinson | Sep, 2021 | Immersed](https://blog.immersed.team/working-from-orbit-39bf95a6d385)

物理モニタなしに、これだけのマルチモニタ環境が構築できるなら、在宅読影もかなり行いやすくなります。

そもそも放射線科医も読影室にいなきゃいけない理由がなくなるので、**読影室という存在そのものが消え去るかも**しれません。

## 他科業務にも大きな影響が

物理モニタを置換する技術は他科業務にも大きな影響を与えると思われます。

画像診断だけでなく、カルテを開くのもどこでもできるようになります。医局でも会議室でも、なんならトイレでもできるかもしれません。

今でもタブレットなどでポータブルなカルテ環境を持ち運ぶ試みはされてそうですけれど、いかんせん物理的な存在であるタブレットでは画面のサイズに限界があるわけです。

しかし、VRなら**巨大なモニタを持ち運べる**ので、カルテ業務も一変するでしょう。

## VRヘッドセットだけあれば済む未来

今でこそ、母体となるPCが必要ですが、将来的には技術の発展でIoT的にVRヘッドセットだけ持ち運べばよくなる可能性は十分ありえます。

そうなると、VRヘッドセットとキーボードとマウスを持ち運ぶだけで、どこでも画像診断やカルテ入力ができるようになるかもしれません。(もしかすると入力機能が向上すれば、キーボードやマウスさえ要らなくなるかも)

オンコールの医師がコンサルトを受けた時に、**家にいながらにしてすぐに院内と変わらない環境でカルテや画像を確認できたりする**わけです。

これは革命的ではないでしょうか。

## もちろん、課題も山積み

と、ここまで夢のような話を語ってきましたが、もちろんVRヘッドセットを医療応用するにあたって課題は山積みです。

### 画質の問題

まず、現状解像度は足りてないですね。江草のデバイスが旧型のquest 1なのも影響してるかもしれませんが、まだまだ画像診断するには解像度が足りてない印象です。

解像度に限らず輝度やら何やらもともと画像診断用のモニタには厳しい基準が指定されてるのも考えると、VRヘッドセットの画質の向上は二段も三段も先に行ってもらわないといけないでしょう。

ただ、VRヘッドセットの解像度は日々向上しているようなので、そんな遠くない未来に十分に実用に耐えるレベルに到達しうると思います。

### セキュリティの問題

医療情報を扱う以上、セキュリティの課題はやはりあるでしょう。

とくに、家でもどこでもできるようになるなら、セキュアな通信環境や、デバイス内の情報保護も必須です。

もっとも、これはVRヘッドセットに限らず、遠隔医療として今さかんに検討されてるところですから、早晩整備が進むような気がしています。

### 入力の問題

あと、今のところ入力体験も十分とは言えません。

バーチャルキーボードも存在はしていますが打ち込みにくいので、VR作業では現状タッチタイピングで物理キーボードを打つのが定番になってるようです。

ただ、画像診断ではけっこうマウスも使うので、いちいちキーボードから手を離すとすぐに迷子になりやすいのですよね。

物理キーボードにヴァーチャル空間のキーボードイメージを重ねるという斬新な機能もあるのですが、まだちょっと不便ですね。

>[!NOTE] 後日注:アーカイブに際し、この箇所の動画リンクを紛失しました

ただ、このへんは今後のVRの進化で良くなっていきそうな気がしています。

### 装着感の問題

装着感も大きな課題です。

VRヘッドセットはそこそこ重たいので、クビがやられます。締めつけ感もけっこうしんどいです。

装着をしっかりサポートするヘッドバンドなども別売りで販売されてるようですが、本体自体の軽量化が進まないとやっぱり長時間使用は厳しいのではないかと感じます。

このまま業務に使うとVDT症候群のように、VR症候群が増えてしまいそうです。

本体軽量化が難しいなら、いっそのことパワードスーツみたいな別に電動でサポートするデバイスを併用できるようになるといいのですが。

こういった装着感の問題も今後の進化が待たれるところです。

## まとめ:物理モニタ不要の衝撃に備えよ

というわけで、課題はありつつも、VRヘッドセットによるマルチモニタ環境は凄まじい可能性を秘めていると感じました。

VRの医療応用というと、手術前のシミュレーションをしたりだとか、3Dモデルを使ってどうこうするという視点が多いように思います。ただ、こういうのは今までにない斬新な試みだけに、本当に必要なのか、本当に有用なのかが未知数なのですよね。

その点、今回紹介したVRヘッドセットによるマルチモニタ環境というのは、現行の物理モニタをただ置換するという意味で強力です。**ただただ単純に今より便利になる**ので、一気に普及する可能性を秘めてると思います。

これは実際にご自身でやってみると良いと思うので、興味を持った方はぜひoculus quest2を入手して試してみてください。世界観変わりますよ。

#バックアップ/江草令ブログ/2021年/11月